明治5年(1872年)創業

今も昔と変わらぬ味

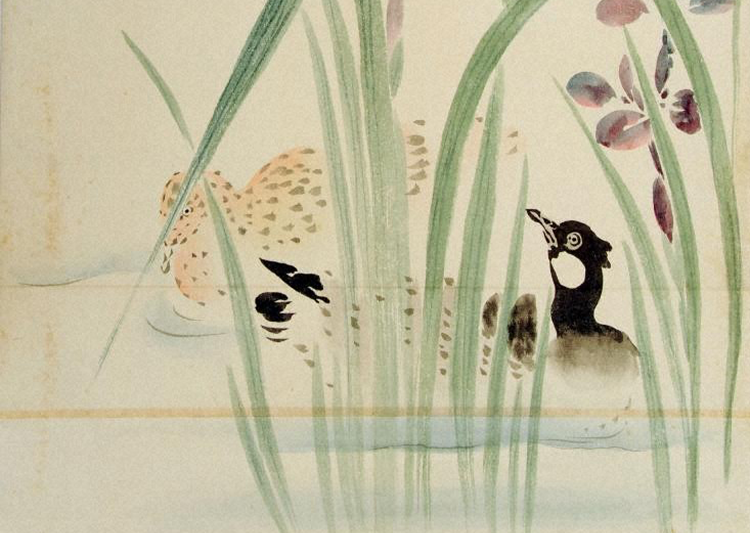

「あひ鴨一品」に込めた想い

明治5年(1872年)の創業以来、「あひ鴨一品」を貫き、一流の料理屋としての風格を守り続けています。暖簾に偽りなく、相鴨の「すき焼き」のみを提供しています。皮つきの厚切り肉を独特の油落としのついた鉄鍋で焼き、おろしじょうゆにつけて食べる。これが当店の「すき焼き」です。

実際、戦前までは「烏安」でもお客様の好みに応じて「煮鍋」も提供していましたが、その違いをあえて宣伝することはありませんでした。創業者が考案した鍋や火鉢の形を守り続けていることこそ、老舗料理店としての誇りです。

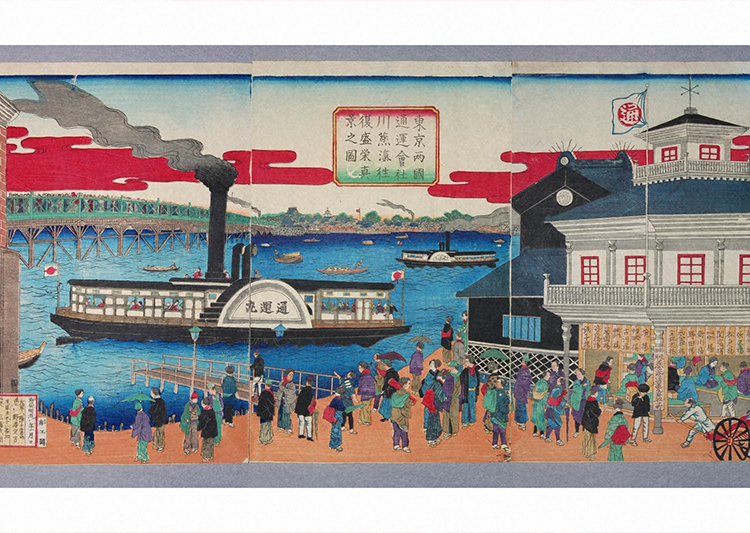

歴史ある東日本橋の地に根付く

現在の東日本橋界隈は問屋街へと変貌しましたが、かつては柳橋花柳界の一郭にあり、江戸時代から栄えた両国広小路の横手という理想的な立地でした。戦後の普請によって建てられた現在の店舗には、数寄屋風の玄関が昔の情緒を今に伝えています。

侍から料理人へ~初代の挑戦~

創業者「渡辺 大助」は、江戸時代には出羽秋田藩の定府の侍でした。しかし、廃藩置県により武士の身分を失い、江戸城から上野寛永寺へ続く御成道(現在の昭和通り)で「秋田屋」という屋号の古道具屋を開業。しかし、商売に不慣れだったため、すぐに廃業。

その後、急転直下で「鳥安」を掲げ、相鴨のすき焼きを始めました。侍から料理屋への転身は異例でしたが、五代目「尾上 菊五郎」の示唆があったと伝えられています。両国広小路にほど近いこの場所に店を構えたのも、江戸の賑わいを背景に商売を発展させるためだったのでしょう。

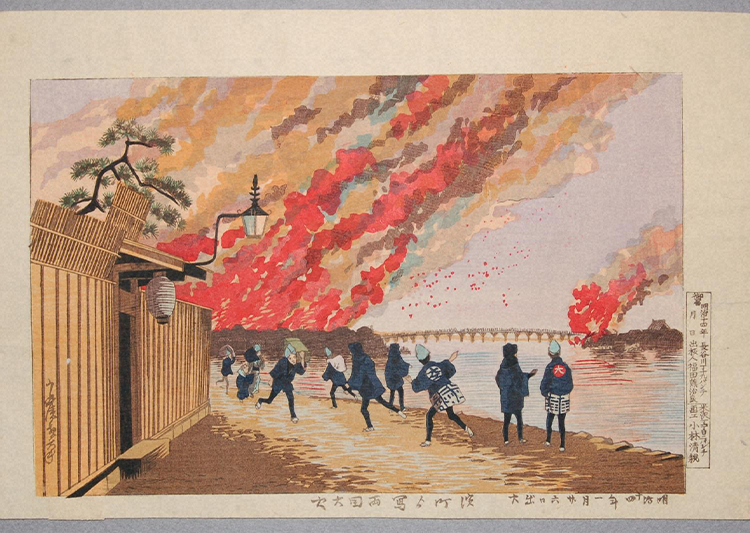

戦後の復興~四代目の決意~

戦後、店は戦災で焼失しましたが、四代目「渡辺 誠之助」が復興に尽力しました。隅田川に船を浮かべてでも営業を再開しようと奔走するも、混乱の中では難しく、昭和24年5月にようやく店舗を復活。材木を埼玉県飯能まで買いに行き、大八車で運んで建築を進めました。

しかし、実際に店を運営し始めると、相鴨という食材の本質を理解していない自分に気付き、上野動物園や鳥類研究家に相談しながら学び直しました。

相鴨の仕入れ 代々の信頼関係

「鳥安」の精神

素材に対する誠実さ

かつては、生きた相鴨を仕入れ、店内で締めて調理していました。毛引きは専門の職人が二人がかりで行い、一本ずつ手作業で仕上げていました。使わない部分まで手引きをする。そういう丁寧さ、それがうちの精神。

素材は相鴨のみ。だからこそ、一切の妥協なく、最高の一皿を提供し続けています。